アンチノール増量キャンペーン実施中

アンチノールプラスは、ワンちゃんやネコちゃんの関節、皮膚・被毛、心血管、腎臓、神経・認知機能などの全身の健康を維持するサプリメントとして発売されているサプリメントで、すでに使用されている方も多いのではないでしょうか? アンチノールについて詳しく知りたい方はこちらから https://vetzpetz.jp/ このたび数量限定ではありますが、60粒入りの商品をお買い上げいただいた方に15粒入り(1900円相当)を1箱プレゼントするキャンペーンを実施いたします。 日頃から使用されている方や、これを機に新しく始めたい方などいかがでしょうか? 写真はワンちゃんですが、ネコちゃんももちろん可能です。 キャンペーンは当院の患者様に限らせていただきます。 葉山一色ペットクリニック 院長

2024.03.26

デグーの呼吸器疾患 ~鼻づまり 呼吸困難~

デグーさんは鼻閉塞や呼吸困難などの呼吸器疾患が発生することが多く、また診断や治療に苦労することが多いのが現状です。 原因は様々で、歯の病気や肺炎、鼻腔内腫瘍などが挙げられます。 診断は、身体検査やレントゲン検査、CT検査などによっておこなっていきます。 頭部のレントゲン写真です。 デグーさんは麻酔をかけないときれいなレントゲンを撮影することが難しいため、基本的には麻酔下での検査になるのですが、呼吸状態が悪い子では注意が必要となります。 治療は原因によって様々ですが、抗生物質や消炎剤の投与などを行うことが多いです。 内服薬に反応が悪い子は外科手術やネブライザー療法を行います。 当院で行ってるネブライザーの様子です。 ネブライザーはお薬を蒸気にして吸入させる治療の為、欠点としては体が蒸気で濡れて体温が低下してしまうことがあります。 お部屋を暖めたり、直接蒸気が当たらないようにBOXを二重にしたりして体温の低下を防ぎながら行ってます。 ネブライザー療法は自宅での継続的な治療をおススメしているので、機械を購入していただいてお家で行っている方もいます。 頑張って治療を行っても残念ながら進行してしまうと、呼吸がどんどん苦しくなり、口をあけて呼吸をすることによってお腹にガスがたまってきて食欲が低下してしまうことがあります。 お腹の中の黒い部分がガスです。 お腹にガスがたまるとご飯が食べられなくなるので、点滴をしたりガスを抜くお薬を使ったりする必要が出てきます。 最初は軽い鼻づまりでも、進行すると命にかかわる病気なので、症状が出たら早めにご来院いただければと思います。 葉山一色ペットクリニック 院長

2024.03.23

フィラリアの予防はいつからいつまで?どんな薬があるの?

4月に入り、狂犬病予防接種やフィラリア予防が本格的に始まってくるシーズンになってきました。 今回は「フィラリアの予防期間・お薬の種類」に関してになります。 過去の記事も参考にしてみてください。 https://hayama-pc.com/blog/2019/04/post-12-674168.html https://hayama-pc.com/blog/2021/11/2021114-791341.html フィラリアは心臓に寄生する寄生虫で、犬以外にもすべての哺乳類に感染する可能性があります。 症状はさまざまで、無症状から重度の心臓病や血尿などの症状が出る場合もあります。 感染した場合は駆虫薬にて治療を行うのですが、副作用が出る場合もありますし、心臓病へと進行してしまった場合は生涯治療が必要になります。 適切な予防薬(ここでは予防薬とよびます)の使用により100%予防することが可能な病気ですので、時期がきましたらしっかり予防をしていきましょう! 2023年の三浦エリアのHDUを求めたところ フィラリア感染開始 5月7日 感染終了 11月13日 でした。 つまり予防期間は6月上旬から12月上旬あたりの7か月間となります。 つづいて 当院で扱っているお薬の紹介です。 ノミダニフィラリアのオールインワンのお薬です。 1錠でノミもダニもフィラリアもお腹の寄生虫も予防(駆虫)できます。 どちらもオヤツタイプになっています。 食べ物アレルギーがある子はご相談ください。 こちらはフィラリのみのお薬です。 おやつタイプのものと、アレルギーがある子には錠剤タイプがあります。 1年間有効な注射タイプのお薬もあります。 最後は猫ちゃん用です。 猫ちゃん用はこちらのスポット剤のオールインワンタイプのみになります。 1か月に1回首筋に垂らすタイプになっています。 どのお薬があっているか、わからない方は獣医師や看護師にご相談ください。 その子にあうお薬を一緒に選んでお出しします。 葉山一色ペットクリニック 院長

2024.03.18

2024.1.12 冬の薬膳⑤

【冬の薬膳⑤】 腎は寒さ(寒邪)の影響を受けやすい! 冬の養生法は暖かくして無理をしすぎずに身体を労り養うことです あったかくして美味しいもので食養生しましょう 冬にオススメの食材 【大根】はこんな子にオススメ・消化が苦手、胃腸の動きを整えたい・むくみが気になる・乾燥、口の乾きがある 冬の養生三宝(白菜・大根・豆腐)滋養強壮・免疫力向上などに効果的と言われ冬の鍋の定番食材のひとつ ジアスターゼなどの消化酵素が豊富大根おろしにしてご飯に和えると消化促進に◎(加熱すると消化酵素の効果がなくなってしまうので、食べる直前に調理して和えるのがおすすめです) 生食は冷やす作用が強いけれど加熱すれば身体を温める作用があります 胃腸が弱い子や冷えがある子は加熱して食べるのが良いでしょう 食物繊維が多いのであげすぎはお腹の負担になります スープの具材の一つと小さく刻んでお肉やお魚と一緒に柔らかく煮込むと味も染み込んで美味しく食べてくれます 【ムーの薬膳トッピングご飯】豚肉とエノキのスープを作って最後に大根おろしをトッピング スープは一回分ずつ小分けにして冷凍すると楽ちんです オススメの食材でご飯を作ったら是非教えてくださいね!

2024.01.12

2024.1.9 おうちケア お灸にチャレンジ①

【おうちケア お灸にチャレンジ①】 灸治療とは艾(もぐさ)を燃焼させて身体の一定部位に温熱刺激を与え経絡や経穴に作用して臓器や気血の流れを調整する治療法です 色んな効果がある中今回は特徴的な効果を4つ! ①造血作用②止血作用③免疫作用④自律神経やホルモンを調整する 病院では灸点紙というシール状の紙の上に 艾を捻ってお灸をしています その子の毛の長さや敏感さに応じて 艾の大きさや硬さを調節しています おうちで火を使わずに使用できるせんねん灸太陽 はすぐに使えるのでおすすめ! 飼主さんも一緒に腎兪・命門を温めましょう お灸にチャレンジ②では棒灸・小竹さんにチャレンジ!! この冬は補腎・温活を飼主さんも一緒にしませんか? 鍼灸治療は完全予約制で平日のお昼(12時〜15時)に行っています日程はご相談下さい

2024.01.08

2023.12.21 冬の薬膳④

【冬の薬膳④】 腎は寒さ(寒邪)の影響を受けやすい! 冬の養生法は暖かくして無理をしすぎずに身体を労り養うことです あったかくして美味しいもので食養生しましょう 冬にオススメの食材 【黒きくらげ】はこんな子にオススメ 血行促進、瘀血を改善したい肺を潤して咳を止めたい便秘解消したい解毒したい、癌の予防をしたい補腎したい! きのこ類に属する木耳(きくらげ)は一般的に黒木耳を指し白木耳とは別物です(詳しくは秋の薬膳で) ビタミンDや不溶性食物繊維、鉄分、ビオチン含有が特徴 乾燥木耳は水で戻したものを加熱して細かく刻んであげましょう(生食はNGです) 飼い主さんもわんこにゃんこもスープの具材にするのがオススメです 一緒に補腎をしましょう オススメの食材でご飯を作ったら是非教えてくださいね! ムーの薬膳トッピングご飯 【黒キクラゲ・卵・かぼちゃ・薬膳出汁】 出汁で黒キクラゲとかぼちゃのスープを作って ストックしておくと楽ちんです!

2023.12.22

2023.12.16 東洋医学セミナーを開催しました

【冬の養生セミナー開催しました】 先日、初めての試み東洋医学セミナー(冬の養生)を当院にて開催しました これも話したい、あれも話したい……となって内容を入れ過ぎてしまいました ムーも棒灸や小竹さんの使用デモを頑張ってくれました (ただ寝ていただけ?) 薬膳茶として今回は 黒豆茶(枸杞子+棗)をお出ししました ご要望があればまたセミナー等で皆さんに東洋医学の良さをオススメしたいと思っています(こんな事やってほしいなどリクエストもお持ちしています) 東洋医学の良さは・お家で飼い主さんも一緒に出来る・未病の段階からケアが出来る・出来る所から簡単に始められるなどなど沢山! この冬は補腎・温活を一緒にしていきましょう 鍼灸治療は完全予約制で平日のお昼(12時〜15時)に行っています日程はご相談下さい

2023.12.19

2023.12.13 鍼灸治療症例(まるちゃん)

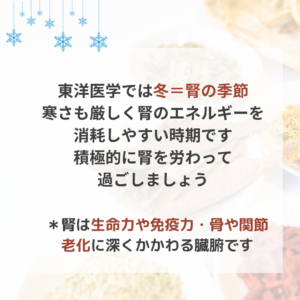

【まるちゃんの鍼灸タイム】 最初は緊張気味でしたが徐々に気持ち良くなってきて鼻水をポタポタ垂らしながらリラックスして治療を受けてくれたまるちゃん 『ここが悪い』というのではなく飼い主さんが気になる様子をお話して下さり 血液検査では異常は出ないけど症状が少しあるいわゆる『未病』の状態(体質でもあります)だったので鍼灸治療をおすすめしました 病気ではないけど体のバランスが崩れて負担がかかっている時は東洋医学の出番です 気になる様子があれば病気になる前にバランスを整えてあげたいですね 身体の冷えが気になるというご相談を受けることが多いですが下記の症状に当てはまる子多くないですか? (+寒さに弱い・冷えやすい) ・びくびくすることが多い(怖がり)・むくみやすい・腰や膝が弱い・歯が弱い・泌尿器トラブルになりやすい・舌が白っぽい・元々身体が弱い(虚弱)・眠りが浅い 当てはまる項目が多い子は東洋医学でいう腎が弱ってきている若しくは元々腎が弱いのかも! 寒さ(寒邪)は腎を弱らせます 年齢とともに腎は衰退していきます 消化機能が落ちても腎は弱ります 慢性疾患は腎を消耗します 冬は腎の季節!暖かくして無理をせず身体をいたわり次の春に向けて養う季節です 〈あたちも腹巻きし始めたの!〉 補腎しながら冬を過ごしましょう!

2023.12.14

2023.12.5 冬の薬膳③

【冬の薬膳③】 東洋医学でいう腎は 寒さ(寒邪)の影響を受けやすいのが特徴です 冬の養生法は暖かくして無理をしすぎずに身体を労り養うこと 暖かくして美味しいもので食養生しましょう 冬にオススメの食材 【黒豆】はこんな子にオススメ むくみがある、解毒したい胃腸機能を整えたい補腎したい! お正月用の甘い黒豆や生の黒豆はNGです 水ぽちゃ(むくみでぶよぶよしている)タイプの子には お水の巡りを良くする効果があるので特におすすめです 飼い主さんもこの時期は黒豆茶を飲んでそれを薄めてあげてみてもいいですよ 一緒に補腎をしましょう! オススメの食材でご飯を作ったら是非教えてくださいね

2023.12.05

2023.11.20 冬の薬膳②

【冬の薬膳①】 冬の養生法は暖かくして無理をしすぎずに身体を労り養うこと ☆秋〜冬にオススメの食材 【蓮根】はこんな子にオススメ 咳が出る、炎症がある胃腸機能を整えたい乾燥が気になる(便秘・皮膚の乾燥) 生で食べると寒性、加熱後は温性になる食材ですお腹の冷えが気になる子はすり下ろしてスープにすると消化にも◯ デンプン質が多いので食べ過ぎるとカロリー過多に! 【アーモンドミルク】はこんな子にオススメ 乾燥が気になる、咳が出る疲れやすい、食欲不振補腎をしたい、シニアの子 牛乳や豆乳と比較してカロリーやコレステロール・糖質が低いのが特徴低アレルギーでもあります オレイン酸などの不飽和脂肪酸も多く抗酸化活性をもつビタミンEも豊富です 身体に良い油が豊富なので第三のミルクとして注目度が高いアーモンドミルクです フードにかけたり、スープにしたり牛乳代わりに手作り食に使用出来ます オススメの食材でご飯を作ったら是非教えてくださいね!

2023.11.20

- HOME

- 病院ブログ (Page 9)

RECENT POSTS最近の投稿

ARCHIVE月別アーカイブ

2026年 (11)

2025年 (52)

2024年 (58)

2023年 (28)

2022年 (29)

2021年 (36)

2020年 (59)

2019年 (98)

2018年 (45)

2017年 (1)